被误解的抑郁:人为何会抑郁,诊断治疗科学事实,以及可以做的事

来源 | 暂停实验室

作者 | 郭婷婷

抑郁症可预防,可治疗,绝大多数都可以完全康复。这篇文章来自数字心理干预品牌暂停实验室的深度解析文章,希望给更多人带来希望。

对很多人来说,抑郁症已经不是一个新概念了。然而,科学认识抑郁,是一件不容易的事。

例如,以下这些广为流传的说法并不准确:

抑郁症是一种生理性疾病,吃药是唯一有效的方法;抑郁症的诊断需要使用客观生理标准,自我报告是不可信的;

抑郁的大脑会发生不可逆的变化;

抑郁症是无法治愈的终身疾病。

信息不足或者有偏差的信息,可能会加重我们的恐惧与误解,也会阻碍求助的信心。

暂停实验室的主创团队,从事过多年临床心理学研究,又设计了改善情绪困扰的数字心理干预产品。我们想在这篇文章中,通过更多科学事实的分享,呈现出有关抑郁,更客观精确的全貌。

文章中的信息,来自目前精神病学与临床心理学的主流科学共识与最新研究进展,也包括了我们对这些信息的专业解读。这些知识,也可能随着研究继续而获得修正。

这篇文章,是给所有想要更了解抑郁的人准备的。我们期待,通过传递对抑郁更加立体丰富的认识,我们可以更有信心去面对它,找到更好地帮助自己和身边人的方式。

在中国,抑郁障碍

终生患病率是多少?

有多人正在经历抑郁?

这是一个不容易回答的问题。因为使用不同的评估工具,可能得出不一样的结论。

一篇来自顶级医学期刊《柳叶刀》的研究发现,中国成年人群抑郁障碍的终生流行率是 6.8% ,12 个月流行率为 3.6%[1] 。这也是近几年在提到抑郁人群比例的时候,最常被引用的数据。

抑郁障碍(depressive disorder),就是人们日常所说的“抑郁症”,是一种达到临床精神障碍诊断标准的抑郁状态。

这篇研究发现,在成年人中,抑郁障碍是第二高发的常见精神障碍。焦虑障碍略高于抑郁障碍(终生流行率是 7.6%),排名第一位。

这篇研究的数据,来自中国首次全国范围的精神障碍流行病学调查。也是结论最可靠的中国抑郁障碍流行率研究之一。

目前诊断抑郁障碍的

唯一方式是什么?

研究中使用的抑郁障碍筛查方式,是一种叫做复合性国际诊断访谈(Composite International Diagnostic Interview,简称 CIDI)的工具。

这是一种结构化的访谈评估法,由接受了相关培训的调查人员(包括精神科医生和非医生的研究者),使用症状筛查清单,根据严格的流程图顺序,面对面的逐项提问,然后根据被调查者各项回答评分,汇总得出结论。

整个过程细致而繁琐,需要被调查者的密切配合,才能完成。

评估所依据的诊断标准,来自《精神障碍诊断与统计手册第四版》(DSM-IV)。这也是全球范围内应用最广泛的精神科诊断标准参考指南,代表了精神障碍诊断当前的主流专家共识,目前已经更新到了第五版[2] 。

在 DSM 诊断系统中,最常见的抑郁障碍类型,是重性抑郁障碍(major depressive disorder),也叫做重性抑郁发作(major depressive episode)。

要达到重性抑郁障碍的诊断标准,除了判断是否出现症状,还要对症状的频率、持续时间以及影响程度进行评估。

“至少五个症状,其中至少包括一项核心症状”“几乎每天都会出现”“引起强烈的痛苦和社交、职业功能受损”以及“持续两周以上”是四个重要的判断标准。

基于临床诊断标准的面对面结构化访谈,是目前筛查和诊断抑郁障碍最可靠的方式。

在学术研究中,结构化访谈通常由接受了相关培训的研究者发起,可以得出和精神科诊断高度一致的结论(但依然不能代替精神科诊断)。

在临床实践中,则由接受过系统临床训练的精神科医生进行。这也是目前唯一能够确诊抑郁障碍的方法。

从 DSM 标准可以发现,诊断抑郁障碍的线索,包括了主观的痛苦体验,思维改变,行为习惯改变,以及这些改变对生活功能影响四个层面。想要逐项了解这些情况,只能依靠直接观察与询问本人获得。

抑郁障碍者绝大多数都拥有完整的自知力和清醒的意识,知道自己正处于痛苦之中,可以给出与当前表现相符的反馈。

除了自我报告之外,抑郁障碍有其他生理指标可以诊断吗?

对抑郁神经生理基础的研究一直没有停止过。目前为止,结论是:不能[3] 。

两个全球应用最广泛的诊断标准, DSM(来自美国精神医学会)和 ICD (来自世界卫生组织)[4] ,均没有将任何生理指标纳入诊断体系中。DSM 第五版中提到:

“尽管大量文献描述了重性抑郁障碍与神经解剖学、神经内分泌学、神经生理学的关联,但仍没有实验室检查能提供令人信服的、具有充分敏感性和特异性的成果,无法作为诊断工具。”

无论是脑成像、脑电波、胃肠相关的指标、免疫相关的指标、神经营养因子、神经递质、激素还是氧化应激反应物,均无法有效区分“抑郁障碍”和“非抑郁障碍”。

尽管这些研究正在不断拓展人们对抑郁的认识,但目前最可靠的抑郁障碍诊断,依然需要依靠求助者的主观报告,并且只有精神科医生可以做出诊断。

在精神科诊断过程中,你可能会接受一些生理检查,这些检查有些是为了排除其他疾病,有的是为了辅助参考,都不能提供抑郁的直接诊断依据。

诊断为抑郁症

不一定是坏事

除了这个调研之外,另一个被广泛引用的中国抑郁障碍流行率,来自 WHO 对全球超过 100 个国家的抑郁障碍流行率的统计报告。

其中全球抑郁的时点流行率是 4.4%,中国为 4.2%[5]。这个比例和中国调研数据接近,使用的抑郁筛查方式,也是复合性国际诊断访谈。

研究发现,抑郁障碍的流行率,在不同年龄、性别、所在地区之间,存在显著差异。

例如,女性流行率高于男性(5.1% vs 3.6%),

中老年流行率高于更年轻的群体。

从全球范围来看,抑郁障碍发生比例最低的是亚太地区男性(2.6%),最高为非洲地区女性(5.9%)。

很多跨地区的抑郁流行率调研,都发现了东亚地区抑郁比例偏低的现象。

例如,一项 2003 年的 10 个国家抑郁流行率研究,使用同样的访谈工具,发现日本重性抑郁障碍终生流行率仅为 3%,而美国则高达 16.9%[6] 。

为什么会有如此巨大的差异?这很可能与东西方文化差异有关。

东亚文化更不鼓励表达情绪,因此,人们会更难觉察抑郁状态的早期信号,往往等到更严重的身体反应出现的时候,才意识到自己需要帮助了。

研究人员通过对比发现,即使使用同样的诊断工具,东亚地区“诊断门槛”也更高。被诊断为抑郁障碍的人,整体上困扰更严重,工作能力受损更大[7] 。

同时,东西方的抑郁症状的表现形式也有差别。

东亚人群更倾向于表达“注意力涣散”和“精力不足”等身体不适症状;

而西方人更倾向于表达“情绪低落”和“想结束生命”等情绪想法症状。

一项 2015 年对中国人的重度抑郁发作调研也发现,躯体化是最突出的症状表现:精力丧失和睡眠紊乱的比例超过 80%,而体重改变的比例高达 100% [8]。

因为更难觉察抑郁信息,因此,东亚人群也是获得治疗比例最低的群体。数据发现,在中国诊断为抑郁障碍的人群中,只有 9.5% 的人主动寻求了各种形式的帮助,其中求助专业治疗的比例仅为 3.6%[9] 。

即使是生活在美国的亚裔人群,也同样受到这种文化的影响。一项关于美国人精神障碍求助率的调研发现,在所有族群中,亚裔在 12 个月内心理障碍接受治疗比例最低(亚裔 25.4% vs 白人 52.4% vs 黑人 36.1% vs 拉丁裔 36.1%)[10] 。

延迟求助,是治疗抑郁过程中最大的阻碍。因为抑郁障碍发作时间越长,功能损伤越严重。

研究发现,在抑郁障碍发作 6 个月内寻求专业治疗,治疗起效的比例,是 6 个月以上才寻求治疗组的 2.7 倍。获得临床治愈的可能性是 5.3 倍[11] 。

一个在我看来是好消息的事情,随着时代发展,中国的抑郁障碍检出比例,呈现出快速提升的趋势。在 1993 年的流行病调研中,精神障碍的终生流行率,只有 1.35%。2019 年,这个数字增长到了 16.6%[1][12] 。

这意味着,在中国有超过 2 亿人,在人生某个阶段,都经历过持续影响生活状态的精神痛苦。

以往筛查中更低的流行率,并不一定意味着痛苦不存在,而是人们以某种方式,压抑和忽视自己的痛苦,直到痛苦以更强烈明显的方式表现出来。

随着精神痛苦正在逐渐被更多人看到和承认,以及专业信息和资源获取难度逐步降低,抑郁障碍的治疗和改善率,有机会获得更大的提升。

你可以通过关注自己的情绪想法,在更早期识别抑郁信号,从而更早寻求专业帮助。

如何更早的识别和干预

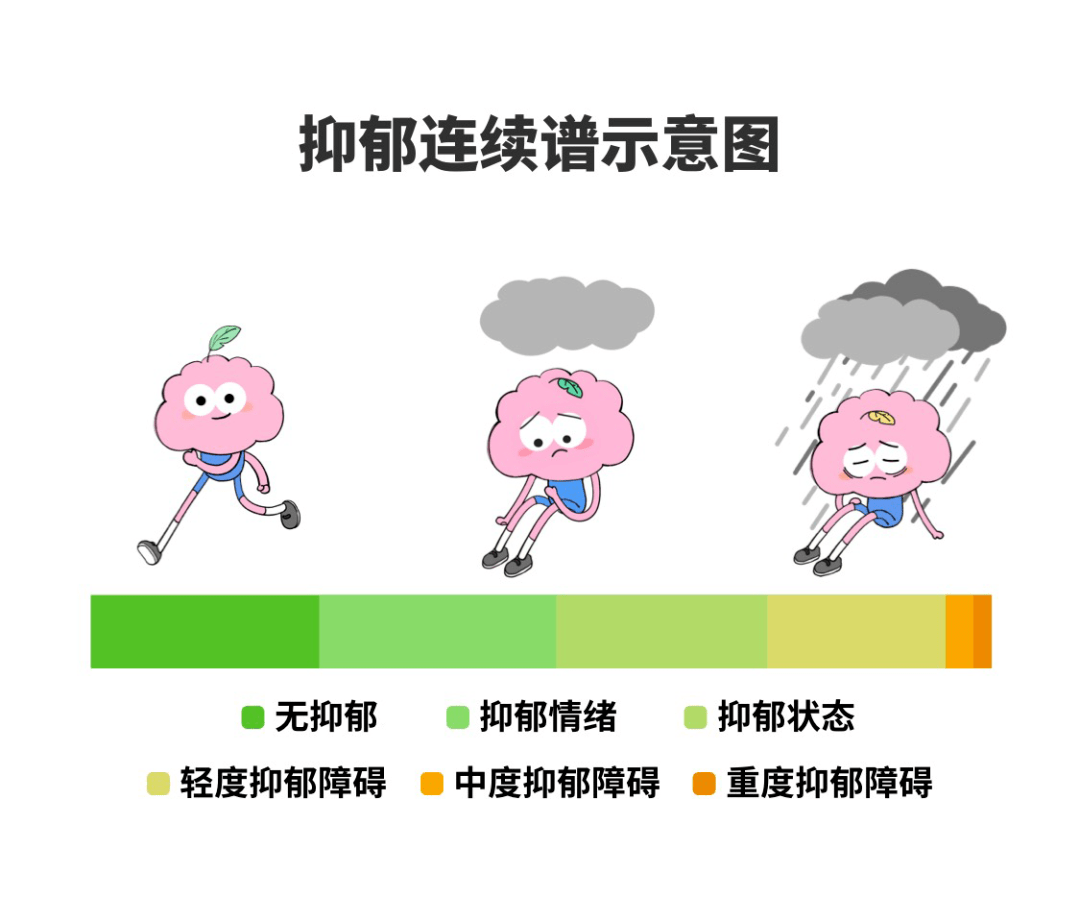

从这些数据中,你可能也发现,尽管抑郁障碍已经有了成熟普适的诊断标准,但是一个人此刻是否有抑郁障碍,其实并没有一个截然分明的界限。

从重度抑郁障碍,到轻度的抑郁状态,再到偶尔的抑郁情绪,是一个连续的光谱。大部分重性抑郁发作并非突如其来,而是抑郁症状逐渐加重的结果。

几乎所有人都会在人生某个阶段,体验过或多或少的抑郁情绪。例如,心情沮丧,自我责备,没精神,什么都不想干。这种情绪,是人们面对失败或者失去的时候,一种非常自然的情绪反应。

如果这种状态持续一段时间,例如,一天中经常出现,或者一周内有好几天都在这种状态里,则说明这段时间有一些抑郁症状的表现。

你可能之前也看过一些媒体文章,例如“青少年抑郁率 24.6%”“大学生抑郁率 22.7%”等。其实,这里的抑郁比例,并非临床抑郁障碍的比例,而是使用抑郁自评量表筛查,目前报告有轻度以上抑郁症状的人,在人群中的比例。

这两个数据,来自中国科学院心理研究所国民心理健康评估发展中心的《中国国民心理健康发展报告》(2019-2020)[13]。这些调查的目标,并非疾病流行率筛查,而是对一般人群的心理健康情况的评估。

在这种大规模心理健康调研中,通常会使用抑郁症状自评量表,例如《流调中心抑郁量表》(CES-D)、《贝克抑郁量表》(BDI)、《患者健康问卷》(PHQ)等,快速筛查抑郁症状。

这些量表的目标,也并不是用来直接诊断抑郁障碍,而是对人群中抑郁症状和抑郁风险的初步评估筛查。

这些数据并不意味着青少年和大学生的抑郁障碍流行率更高。“抑郁症状”不同于“抑郁障碍”,两个数据并不能直接进行比较。

从年龄段来说,无论从中国还是全球的流行病学调研来看,中老年人都是抑郁障碍更高发的群体。

25% 的人在 21 岁之前首次抑郁发作,50% 的人在 30 岁之前,74% 的人在 44 岁之前[14] 。发病年龄越早,一次发作时间越久,复发次数越多,治疗难度越大。

因此,在人生的更早阶段,及时识别抑郁症状是有意义的。这也是抑郁自评量表的作用。可以更方便地让更多人在更早期发现症状,提醒更多人及时采取干预措施,防止抑郁症状恶化为抑郁障碍。

使用这些量表的方式,就是根据自己最近一段时间的状态,在相应的症状题目上,选择最符合自己的选项。然后,通过综合计分,获得自己抑郁的风险等级。

每个经过科学设计的专业量表,都会给出轻度-中度-重度的参考分数线。尽管这些量表不能直接作为诊断依据,但提供了非常迅速可靠的早期风险预警和辅助诊断信息。

例如,以基于 DSM 诊断系统的《患者健康问卷》为例,研究发现,量表得分中度以上,在精神科被诊断为抑郁障碍的可能性是 70%-88%[15]。

这也是一种最快速了解自己抑郁程度的方法。如果你想了解自己此刻的抑郁程度,暂停实验室提供了一套系统的心理健康指数测试,其中包含了《患者健康问卷》抑郁相关评估题目,点击此处,即可测试。

如果在这些量表上得分较高,并不一定意味着抑郁障碍,但是提示进一步寻求专业帮助的信号。

抑郁是有功能的:人类

面对逆境时的“暂停机制”

基于这些量表的研究也会告诉我们,尽管达到临床诊断的抑郁障碍在人群中比例只有 5% 左右,但抑郁作为一种症状,在人群中普遍存在,并非少数人的困扰。

例如,一项发表于 2018 年针对中国家庭数据的调查研究显示,约有 37.9% 的人目前有抑郁症状[16]。

甚至,在恶劣高压和充满不确定性的环境中,例如经历了战争、地震、瘟疫等灾难,大部分人都会出现明显的抑郁症状。

一项来自阿富汗 2002 年的调查发现,经历战争之后,73% 的女性和 59% 的男性都存在抑郁症状[17] 。

另一项来自美国的研究发现,新冠疫情爆发前后(2019年 vs 2020年),美国的抑郁症状检出率增加了 3 倍[18]。

除了少数幸运者,其实人群中的大多数,都被进化设置了“在持续逆境中会逐渐变得情绪消沉,失去动力”的机制。

积极心理学创始人塞利格曼经典的“习得性无助”实验,揭示了抑郁症状出现的原因:

在失去控制感和持续遭遇打击的环境里,无论是人还是动物,都有高达三分之二的比例,会发展出明显的抑郁症状[19]。

研究发现,在首次抑郁发作前,66%-90%的人,都经历过一次重大压力事件[20]。

最容易引发抑郁的事件是丧失,即重要关系被迫终止(例如配偶亲人去世,离婚,恋爱分手等)[21] 。在人生可能经历的所有带来压力痛苦的事件中,这类事件也获得了“影响程度最大”的评级。

所以,如果你最近经历了这类事件,需要尤其关心自己的心理健康状况。

其他会显著提升抑郁障碍发生可能性的风险因素包括:长期慢性疾病,例如糖尿病、心脏病、癌症[22];经历过虐待或者霸凌[23][24] ;低社会经济地位群体[25];性少数人群[26]等。

由于抑郁的发生和逆境压力关联显著,越来越多的研究者,主张将抑郁状态理解为一种“症状反应”而非“生理缺陷”[27]。

就像人们在感染感冒病毒时,身体会产生的一系列变化一样:发热可以阻止病毒繁殖,咳嗽反应可以清除感染异物,疲倦虚弱让我们停下来休息。

这些反应并不是身体的缺陷,而恰恰是功能运转良好的表现,是人体为了感染病毒后恢复健康,而发展出来的防御策略。

另一个可以类比的是疼痛。疼痛会让人痛苦,但能感觉疼痛的能力,却是人体非常重要的自我保护功能。我们因此知道哪里受伤了,从而采取措施,去避免再次受伤。

抑郁的功能是什么呢?

在抑郁中,我们会体验到更强烈的情绪痛苦,以及持续的动力丧失。

情绪痛苦像疼痛一样,提示我们问题出在了哪里。

如果说疼痛是为了让我们的身体免受伤害,那么情绪痛苦,则是进化提醒我们,我们与环境的关系存在危机,生活需要做出改变。

哀伤提示我们失去了重要的关系和资源,恐惧提示我们不远的未来可能有危险发生,愤怒提示我们去捍卫自己的原则,羞耻提示我们自己正处于弱势和妥协的位置,内疚提示我们去补偿过去的失误。

如果我们不去回避痛苦的信号,而是充分利用这些情绪传递的信息,采取有效的行动,就能更顺利地从痛苦中复原。

抑郁中的动力丧失,也是一种进化赋予的自我保护机制,通过对“无效努力”的暂停,来帮助我们进入“节能模式”,以节约资源,在逆境中减少不必要的精力损失。

很多经历抑郁发作的人,在这之前,都体验了压力中的“耗竭”(burnout)反应。

耗竭描述了这样一种状态:在反复的、大量的、持续的压力中,人逐渐身心俱疲,失去动力,难以感受生活乐趣。

例如,超负荷和无意义的工作,无法摆脱持续冲突的人际关系,反复尝试依然以失败告终的努力等,都会导致人的耗竭。其中,工作是最容易引发耗竭的场景。

研究发现,如果你的工作有如下特征,你有更大概率会体验到耗竭[28] :

身处不想要的环境中,却发现自己的行为无法改变现状,人们就会逐渐停止尝试。

为了扩大我们的生存空间,进化赋予了我们在压力中的“奋斗模式”。而经历持续疲劳、挫败和损失之后的“躺平模式”,也是进化赋予我们的另一种生存之道。

就像我们每天都需要睡觉,有些动物也会在冬天进入休眠状态一样,长期耗竭之后的抑郁反应,是提示我们远离压力源,休养生息的信号。

如果持续无法改变导致耗竭的环境,抑郁状态就会逐渐升级为抑郁障碍。

而暂时和压力源保持距离,日常多从事一些能带来休息和滋养的活动,则有利于抑郁的恢复。

外部环境因素,并不能

解释抑郁的全部原因

然而,外部环境因素,并不能解释抑郁的全部成因。

很多研究都告诉我们,同样经历持续的逆境打击,依然有一部分人并没有表现出抑郁症状,发展为临床抑郁障碍的人是更少数。

哪些个人特质有可能成为抑郁的风险因素?

家族史研究发现,如果父母或者兄弟姐妹曾经确诊抑郁障碍,一个人有抑郁障碍的风险会比一般人群高 2-3 倍[29]。一项双胞胎研究发现,重性抑郁障碍的遗传率为 37%[30]。

这个遗传率和人的大五人格特征(内外向,宜人性,开放性,尽责性,情绪稳定性)接近[31],低于双相情感障碍遗传率 85%[32],精神分裂症遗传率 80%[33],注意力缺陷与多动障碍遗传率 70%[34]。

这说明,对抑郁障碍的形成,遗传虽然有一些影响,但并非决定性因素。

“抑郁基因”的寻找几经波折。直到最近几年,研究样本量提升到十万左右的时候,才陆陆续续发现了一些和抑郁相关的基因位点。然而,每个相关基因对抑郁程度影响都很微弱,并没有哪个基因位点能够对预测抑郁起到决定作用。

这也就意味着,即使携带同样的高风险基因,也可能一个人发展出抑郁障碍,而另一个没有。

2019 年权威神经科学期刊 Nature Neuroscience 上发表了一篇元分析,总结了 102 个显著影响抑郁的基因位点,涉及 269 个基因,这些基因很多与大脑额叶皮层有关,参与复杂的认知加工和调控过程[35]。

从基因到脑结构功能,再到行为表现,是一个复杂的链条。基因和环境都不是在单独发挥作用,而是互相影响,最终塑造了一个人现在的样子。

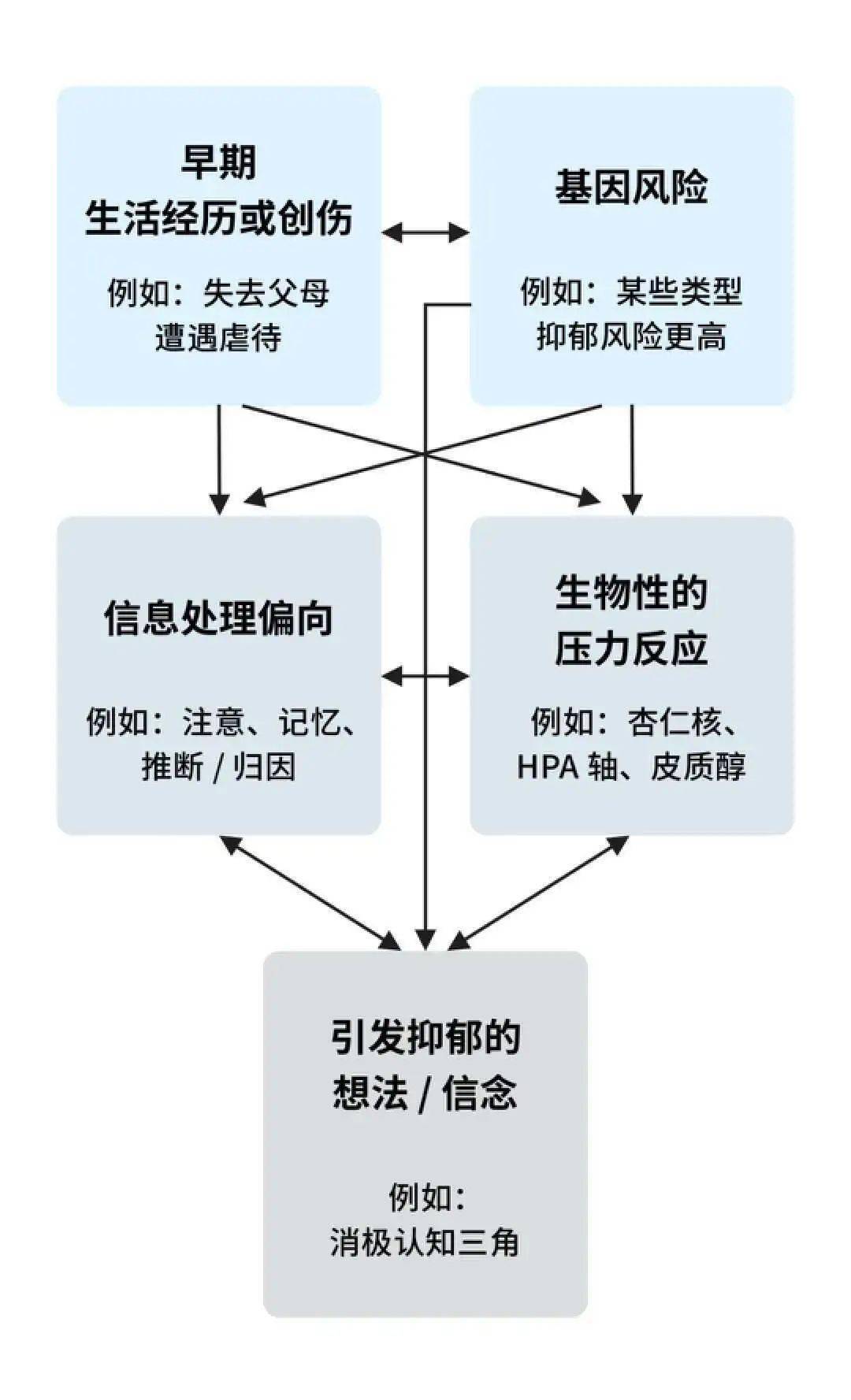

认知行为疗法创始人贝克在最新的一篇抑郁研究综述中[27],为我们描画了在一个人的生命历程中,抑郁发生发展的全貌:

过程的起点,是基因和早期童年经历。无论是携带了一些抑郁风险基因,还是童年遭遇了一些创伤事件,或者两个因素同时具备,都会逐渐塑造一个人面对环境时,更容易引发抑郁症状的信息加工风格和反应习惯。

例如,

消极注意和记忆偏差:更容易注意到消极信息,也更容易记住这些信息;

更强烈持久的应激反应:消极信息会激活更强烈的生理反应。例如,大脑中和负性情绪有关的杏仁核活跃增强,和应激反应有关的神经内分泌系统持续激活,皮质醇浓度升高等等。

随着时间推移,这些反应习惯会逐渐塑造一个人的思维风格。

最终让一个人对自己、对未来、对世界,都抱有更加稳定的消极信念:

如果一个人形成了这样的认知方式,当生活遭遇更为重大的挫败和损失时,就会导致“抑郁程序”启动:

而这一系列的身心反应,会进一步巩固和强化一个人的消极思考方式和信念,进而引发大脑的结构和功能逐渐发生改变。

“抑郁程序”并非终生持续的设定,而通常是一种阶段性的体验。会经历发作期和缓解期,有的还会反复发作。

一次典型的抑郁发作通常会持续几个月的时间,在一个混合的群体中(同时包含了接受和未接受治疗者),恢复时间中位数为 3.0 个月(50% 的人在 3 个月内恢复),平均恢复时间为 8.4 个月[36]。

当我们说一个人诊断为“抑郁障碍”的时候,并不意味着一个人会一直处于严重的抑郁状态中。大约 50% 的抑郁障碍只会发作一次,终生不再复发[37]。

复发次数越多,抑郁带来的身心影响越大,治疗难度也会越大。因此,对于抑郁的干预目标,一方面是帮助平稳安全度过发作期(相信这段时间终会过去),另一方面是预防未来的复发(并相信自己已经为应对复发做好准备)。

当我们理解了这个过程是如何产生的,就会更准确地解读“长期抑郁导致大脑生理结构改变”这一结论。

的确,来自脑影像学的研究发现,和健康对照组相比,重性抑郁障碍患者的眶额皮质(前额叶底部)、前扣带回和后扣带回、岛叶和颞叶的皮质灰质较薄[38]。

然而,这种差异的效应量很小,仅体现为群体层面的统计学差异,完全不能作为判断一个人是否有抑郁障碍的依据。举个例子,这就像我们知道超重人群通常高血压概率更大,但我们并不能直接通过一个人的体重去推测 ta 是否有高血压一样。

同时,就像超重者可以通过调整饮食和运动减肥一样,大脑同样具有可塑性。这种皮层厚度的改变,是由过去长期的思维、行为和情绪反应习惯塑造的。我们同样可以通过持续的思维和行为训练,去重新改变它。

80%的抑郁

可以被完全治愈

理解了抑郁的成因,就会更容易理解,为什么目前在目前抑郁障碍治疗的专家共识中,首选的治疗方式,是心理干预。

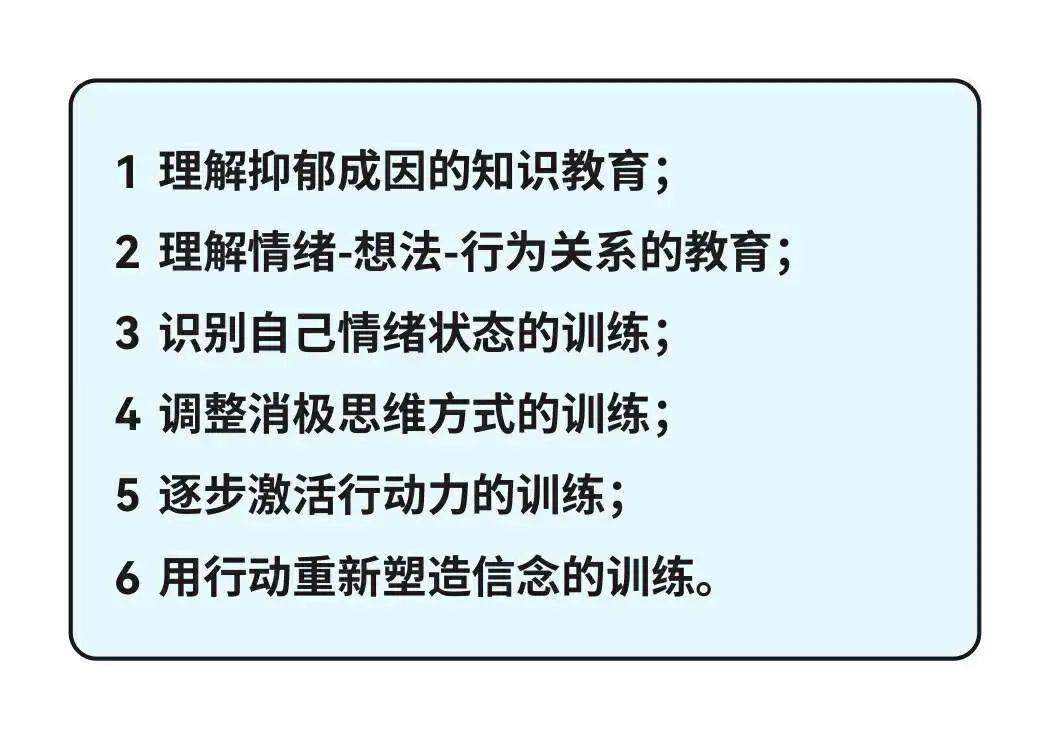

针对抑郁障碍的心理干预,并不同于向一般人群提供的心理咨询,而是一种以改善抑郁为目标,根据对抑郁成因的科学理解,按照一定干预周期(通常在 8-10 周左右)设计的系统方案。

心理干预的一般实施方式,包括阅读知识教育资料,和干预实施者面谈,日常自行练习,用数据评估状态和效果等组成部分。

心理干预本质上是一种习惯重塑训练。以目前临床有效性证据最多的认知行为疗法(Cognitive Behavioural Therapy,简称 CBT)为例,这是一种同时包含了思维调整和行为改变的系统心理治疗方案,包括的内容有:

认知行为疗法通过了医学上最严格的效果检验。随机对照试验反复证明,认知行为疗法在治疗抑郁发作的效果上,至少和药物一样好[39]。尤其在轻中度抑郁障碍干预上,效果优于药物[40]。

认知行为疗法的有效性是跨越文化差异的。在以中国中重度抑郁障碍者为样本的研究中,也得出了和上述同样的结论[41]。

同时,和药物相比,接受心理干预的脱落率更低,几乎没有副作用。

相比于药物治疗,心理干预还有一个重要的优势,就是效果持续时间更久,可以更有效地预防复发[42]。例如,在抑郁发作期使用认知行为疗法,和药物治疗相比,可以把复发率从 60% 降低到 29%[40]。

对于反复发作的严重抑郁障碍,巩固期使用结合了正念训练的正念认知疗法,与常规治疗相比,可以把复发率从 66% 降低到 37%[43][44]。

这不难理解,因为药物更多的作用是缓解身心反应症状,而心理干预则更多是改善症状背后的认知行为模式。

在美国心理学会临床分会网站上,总结了一系列同样经过研究证实有效的心理干预方案,包括:

信息来源链接:https://div12.org/psychological-treatments/

从名字就可以看出,这些疗法的共同改善目标,是导致抑郁的思维方式、行为习惯以及人际关系,通过重建一个人应对环境的新模式,来重塑身心状态和大脑功能。

然而,心理干预也有其局限性。有两个原因限制了心理干预的普及。一是专业人员供给不足(据估计,在中国合格的心理治疗师仅有数千人),同时治疗费用相比药物更高。二是重性抑郁发作期的人,常常伴随注意力、记忆力和行动力下降,使得接受心理干预变得困难。

在这种情况下,药物是更快帮助缓解症状,帮助度过艰难时刻的方式。

目前,抑郁障碍治疗的主流专家共识[45][46][47][48][49],是根据目前抑郁障碍的严重程度,选择合适的治疗方案:

- 轻度抑郁障碍:可以只选择心理干预,没有必要使用药物;

- 中度抑郁障碍:可以优先选择心理干预,或者只选择药物治疗;

- 重度抑郁障碍:联合心理干预和药物治疗,效果更好。

严重或复杂的抑郁障碍,特别是出现危害自己或他人生命安全的行为时,可能需要住院治疗。

即使达到临床诊断标准的抑郁障碍和焦虑障碍,绝大部分经过有效的干预和治疗,可以得到恢复。

一项针对抑郁障碍持续 5 年的追踪研究发现,接受治疗六个月后,超过 50% 的人完全恢复;超过一年后,有 70% 的人完全恢复;超过 2 年后,有 80% 的人完全恢复[50] 。

完全恢复的标准是:症状完全消失,社会功能恢复,并且状态稳定超过半年以上。

约有 20% 抑郁障碍者治疗效果不佳,也被称为“难治性抑郁”。在这种情况下,药物联合使用心理治疗,依然是最值得推荐的方案。相比单独使用药物治疗,获得显著改善的可能性会提高 3 倍[51]。

在常规的心理和药物治疗效果都不够理想的情况下,还可以尝试物理治疗,比如电休克疗法或经颅磁刺激疗法等。这些疗法目前的效果存在一些争议,但对于难治性抑郁,也是一种值得尝试的手段[52]。

无论哪种尝试,“足量”都是起效的前提。一个最小剂量的足量起效的治疗,是两个月以上的药物使用,期间不少于 4 次精神科医生的诊断评估;或者不少于 8 次,每次不少于 30 分钟的心理干预[53]。

抑郁的治疗期通常为 6-12 周,目标是控制症状,保证人身安全,促进生活功能恢复。

在症状消失后,通常应继续保持治疗,通过 4-9 个月的巩固治疗,以防止复发。

对多次反复发作的抑郁,还需要更长时间的维持治疗期。

定期评估自己的抑郁状态,遵医嘱坚持治疗,是获得临床治愈和预防复发的关键。

经济方便数字心理干预

药物之所以被更广泛地使用,一个最主要的原因,就是经济易得,使用方便。

随着互联网技术的发展,真人面对面心理干预,也正在逐渐发展出线上网络即可获得,或者通过应用软件即可完成治疗交互的方式。

新冠疫情期间,由于线下心理干预变得更难实施,FDA 批准了几款临床证明有效的数字化心理干预软件(也被称为“数字药”),成为心理干预普及化的里程碑。

2022 年,顶级科学期刊 Nature Reviews Psychology 专刊发文,介绍了什么是“数字化心理健康产品”,以及这种全新形式在疫情期间发挥的贡献[54]。

文章指出,数字化产品最大的意义,就是增加了心理服务的可获得性,让更多人用更加经济便捷的方式获得了专业帮助。

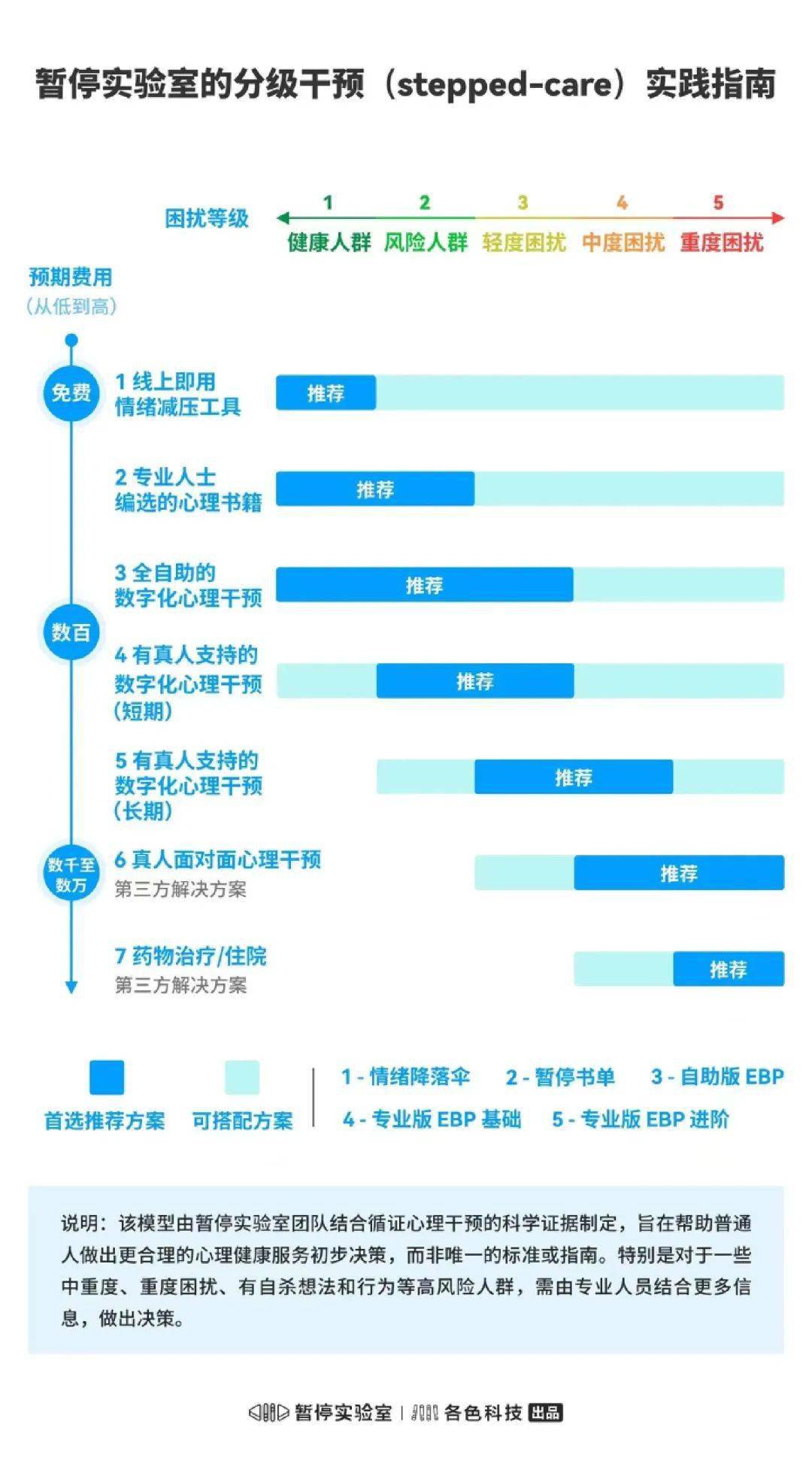

精神病学顶刊 JAMA psychiatry 的一项元分析发现,对轻度抑郁者和普通人,自助类数字产品即可发挥效果。对中重度以上,则建议在自助产品基础上配合更多的真人支持[55]。

这样,数字化自助方案,真人治疗和药物治疗,就构成了一个完整的分级干预体系[56]。

从预防抑郁风险,到最重度的抑郁治疗,一个人可以根据自己此刻的状态,选择最适合自己的方式。

暂停实验室提供的,就是以改善焦虑抑郁为目标,更方便易用的数字化心理干预产品。

感谢你读到了这里,期待这篇长长的文章,可以帮你更客观地看待抑郁。

面对抑郁,可以做哪些事?

抑郁症状不等于抑郁障碍,然而,两者没有截然的界限。在暂停实验室,回复“情绪树”,你可以找到一份综合的心理健康评估问卷,了解此刻的情绪健康水平,根据量表显示的抑郁风险等级,找到相应的应对方法。

轻度抑郁:一次改变自我的契机

如果量表提示,你此刻已经有了一些抑郁症状,希望这篇文章能够帮你了解,这是身体的信号,它在告诉你,生活需要做出改变。

在暂停实验室,情绪EBP 基础,就是一个基于 CBT 理论基础,帮助你科学理解情绪,建立新的思维和行为习惯的日常练习计划。

暂停实验室就像一个“心理健身房”,每天 20 分钟左右,在这里练习调节情绪的技能,让大脑越来越理性和灵活,逐渐恢复行动力和生命力。

情绪 EBP 能够确切有效地减少抑郁症状。几万人数据发现,经过一期 25 天的练习,抑郁症状减分率平均 40% 左右。

我希望你可以更早一点遇到它。在抑郁发生的早期,把抑郁反应作为一个重新理解自己,改变生活的契机,及时做出调整,防止抑郁状态继续恶化下去。

中重度抑郁:越早寻求诊断治疗,越早改善

如果量表提示,你现在很可能已经有了中重度的抑郁症状,希望这篇文章,能够成为你寻求专业帮助的开始。

你可以在精神科进行诊断,根据医嘱选择适合当下的治疗方式。

在抑郁的康复过程中,需要治疗,也需要“复健”。你也可以在接受治疗的过程中,把情绪 EBP 作为一个辅助工具。

如果你此刻有一些伤害自己的想法,请记住:这些只是抑郁的症状表现,而症状会发生改变,想法也会改变。

如果你身边有人正处于抑郁之中,你可以转发这篇文章给 ta,在这段不容易的时间里,越多科学信息,越少恐惧,越多希望。

求助,坚持,并且保持希望。身处抑郁中时,这么做很难,但是绝对值得。

绝大部分抑郁障碍,在接受专业治疗后,都会获得痊愈。不仅如此,研究还发现了一种现象,叫做“抑郁后的心理繁荣”。

繁荣意味着不仅仅是康复,而是比 80% 的人更健康。根据一项大样本研究,有 2/5的抑郁者在经过有效心理治疗后,能够达到超越普通人水平的完全心理健康的状态[57]。

从现在开始,面对抑郁,承认它,应对它,然后,穿越它。

参考文献

[1] Huang, Y., Wang, Y., Wang, H., Liu, Z., Yu, X., Yan, J., Yu, Y., Kou, C., Xu, X., Lu, J., Wang, Z., He, S., Xu, Y., He, Y., Li, T., Guo, W., Tian, H., Xu, G., Xu, X., … Wu, Y. (2019). Prevalence of mental disorders in China: A cross-sectional epidemiological study. The Lancet Psychiatry, 6(3), 211–224. [2] American Psychiatric Association, D., & American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (Vol. 5, No. 5). Washington, DC: American psychiatric association. [3] Kennis, M., Gerritsen, L., van Dalen, M., Williams, A., Cuijpers, P., & Bockting, C. (2020). Prospective biomarkers of major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis. Molecular Psychiatry, 25(2), Article 2. [4] World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical deions and diagnostic guidelines (Vol. 1). World Health Organization. [5] World Health Organization. (2017). Depression and other common mental disorders: global health estimates. World Health Organization. [6] Andrade, L., Caraveo‐Anduaga, J. J., Berglund, P., Bijl, R. V., Graaf, R. D., Vollebergh, W., ... & Wittchen, H. U. (2003). The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. International journal of methods in psychiatric research, 12(1), 3-21. [7] Chang, S. M., Hahm, B. J., Lee, J. Y., Shin, M. S., Jeon, H. J., Hong, J. P., ... & Cho, M. J. (2008). Cross-national difference in the prevalence of depression caused by the diagnostic threshold. Journal of affective disorders, 106(1-2), 159-167. [8] 余灿清, 吕筠, 陈怡平, 郭彧, 卞铮, 周汇燕, ... & 陈君石. (2015). 中国慢性病前瞻性研究: 中国 30~ 79 岁成年人抑郁发作的地区及人群分布特征. 中华流行病学杂志, 36(1), 52-56. [9] Lu, J., Xu, X., Huang, Y., Li, T., Ma, C., Xu, G., ... & Zhang, N. (2021). Prevalence of depressive disorders and treatment in China: a cross-sectional epidemiological study. The Lancet Psychiatry, 8(11), 981-990. [10] Terlizzi EP, Norris T. Mental health treatment among adults: United States, 2020. NCHS Data Brief, no 419. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2021. [11] Ghio, L., Gotelli, S., Cervetti, A., Respino, M., Natta, W., Marcenaro, M., Serafini, G., Vaggi, M., Amore, M., & Belvederi Murri, M. (2015). Duration of untreated depression influences clinical outcomes and disability. Journal of Affective Disorders, 175, 224–228. [12] Zhang WX, Shen YC, Li SR, Chen CH, Huang YQ. Epidemiological investigation on mental disorders in seven areas of China. Chin J Psychiatry 1998; 2: 69–71. [13] 傅小兰, 张侃, 陈雪峰, & 陈祉妍. (2021). 中国国民心理健康发展报告 (2019-2020). [14] Solmi, M., Radua, J., Olivola, M., Croce, E., Soardo, L., Salazar de Pablo, G., Il Shin, J., Kirkbride, J. B., Jones, P., Kim, J. H., Kim, J. Y., Carvalho, A. F., Seeman, M. V., Correll, C. U., & Fusar-Poli, P. (2022). Age at onset of mental disorders worldwide: Large-scale meta-analysis of 192 epidemiological studies. Molecular Psychiatry, 27(1), Article 1. [15] Levis, B., Benedetti, A., & Thombs, B. D. (2019). Accuracy of Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) for screening to detect major depression: individual participant data meta-analysis. bmj, 365. [16] Qin, X., Wang, S., & Hsieh, C.-R. (2018). The prevalence of depression and depressive symptoms among adults in China: Estimation based on a National Household Survey. China Economic Review, 51, 271–282. [17] Cardozo, B. L., Bilukha, O. O., Gotway, C. A., Wolfe, M. I., Gerber, M. L., & Anderson, M. (2005). Report from the CDC: mental health of women in postwar Afghanistan. Journal of Women's Health, 14(4), 285-293. [18] Twenge, J. M., & Joiner, T. E. (2020). US Census Bureau‐assessed prevalence of anxiety and depressive symptoms in 2019 and during the 2020 COVID‐19 pandemic. Depression and anxiety, 37(10), 954-956. [19] Maier, S. F., & Seligman, M. E. (1976). Learned helplessness: theory and evidence. Journal of experimental psychology: general, 105(1), 3. [20] Brown, G. W. (1996). Onset and course of depressive disorders: Summary of a research programme. [21] Hammen, C. (2005). Stress and depression. Annu. Rev. Clin. Psychol., 1, 293-319. [22] Bisschop, M. I., Kriegsman, D. M., Beekman, A. T., & Deeg, D. J. (2004). Chronic diseases and depression: the modifying role of psychosocial resources. Social science & medicine, 59(4), 721-733. [23] Chaffin, M., Kelleher, K., & Hollenberg, J. (1996). Onset of physical abuse and neglect: Psychiatric, substance abuse, and social risk factors from prospective community data. Child abuse & neglect, 20(3), 191-203. [24] Klomek, A. B., Marrocco, F., Kleinman, M., Schonfeld, I. S., & Gould, M. S. (2007). Bullying, depression, and suicidality in adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46(1), 40-49. [25] Murphy, J. M., Olivier, D. C., Monson, R. R., Sobol, A. M., Federman, E. B., & Leighton, A. H. (1991). Depression and anxiety in relation to social status: A prospective epidemiologic study. Archives of General Psychiatry, 48(3), 223-229. [26] Almeida, J., Johnson, R. M., Corliss, H. L., Molnar, B. E., & Azrael, D. (2009). Emotional distress among LGBT youth: The influence of perceived discrimination based on sexual orientation. Journal of youth and adolescence, 38, 1001-1014. [27] Beck, A. T., & Bredemeier, K. (2016). A Unified Model of Depression: Integrating Clinical, Cognitive, Biological, and Evolutionary Perspectives. Clinical Psychological Science, 4(4), 596–619. [28] Maslach, C., & Leiter, M. P. (2008). Early predictors of job burnout and engagement. Journal of applied psychology, 93(3), 498. [29] Levinson, D. F. (2006). The genetics of depression: a review. Biological psychiatry, 60(2), 84-92. [30] Sullivan, P. F., Neale, M. C., & Kendler, K. S. (2000). Genetic Epidemiology of Major Depression: Review and Meta-Analysis. American Journal of Psychiatry, 157(10), 1552–1562. [31] Vukasović, T., & Bratko, D. (2015). Heritability of personality: a meta-analysis of behavior genetic studies. Psychological bulletin, 141(4), 769. [32] McGuffin, P., Rijsdijk, F., Andrew, M., Sham, P., Katz, R., & Cardno, A. (2003). The heritability of bipolar affective disorder and the genetic relationship to unipolar depression. Archives of general psychiatry, 60(5), 497-502. [33] Coryell, W., & Zimmerman, M. (1988). The heritability of schizophrenia and schizoaffective disorder: a family study. Archives of general psychiatry, 45(4), 323-327. [34] Levy, F., Hay, D. A., McSTEPHEN, M. I. C. H. A. E. L., Wood, C., & Waldman, I. (1997). Attention-deficit hyperactivity disorder: a category or a continuum? Genetic analysis of a large-scale twin study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36(6), 737-744. [35] Howard, D. M., Adams, M. J., Clarke, T. K., Hafferty, J. D., Gibson, J., Shirali, M., ... & Alloza, C. (2019). Genome-wide meta-analysis of depression identifies 102 independent variants and highlights the importance of the prefrontal brain regions. Nature neuroscience, 22(3), 343. [36] Spijker, J., De Graaf, R., Bijl, R. V., Beekman, A. T. F., Ormel, J., & Nolen, W. A. (2002). Duration of major depressive episodes in the general population: Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). British Journal of Psychiatry, 181(3), 208–213. [37] Eaton, W. W., Shao, H., Nestadt, G., Lee, B. H., Bienvenu, O. J., & Zandi, P. (2008). Population-Based Study of First Onset and Chronicity in Major Depressive Disorder. ARCH GEN PSYCHIATRY, 65(5). [38] Schmaal, L., Hibar, D. P., Sämann, P. G., Hall, G. B., Baune, B. T., Jahanshad, N., Cheung, J. W., Van Erp, T. G. M., Bos, D., Ikram, M. A., Vernooij, M. W., Niessen, W. J., Tiemeier, H., Hofman, A., Wittfeld, K., Grabe, H. J., Janowitz, D., Bülow, R., Selonke, M., … Veltman, D. J. (2017). Cortical abnormalities in adults and adolescents with major depression based on brain scans from 20 cohorts worldwide in the ENIGMA Major Depressive Disorder Working Group. Molecular Psychiatry, 22(6), 900–909. [39] Butler, A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M., & Beck, A. T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 26, 17-31. [40] Gloaguen, V., Cottraux, J., Cucherat, M., & Blackburn, I. M. (1998). A meta-analysis of the effects of cognitive therapy in depressed patients. Journal of affective disorders, 49(1), 59-72. [41] Zu, S., Xiang, Y. T., Liu, J., Zhang, L., Wang, G., Ma, X., ... & Li, Z. J. (2014). A comparison of cognitive-behavioral therapy, antidepressants, their combination and standard treatment for Chinese patients with moderate–severe major depressive disorders. Journal of affective disorders, 152, 262-267. [42] Bockting, C. L., Hollon, S. D., Jarrett, R. B., Kuyken, W., & Dobson, K. (2015). A lifetime approach to major depressive disorder: The contributions of psychological interventions in preventing relapse and recurrence. Clinical Psychology Review, 41, 16–26. [43] Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, J. M. G., Ridgeway, V. A., Soulsby, J. M., & Lau, M. A. (2000). Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal of consulting and clinical psychology, 68(4), 615. [44] Goldberg, S. B., Tucker, R. P., Greene, P. A., Davidson, R. J., Kearney, D. J., & Simpson, T. L. (2019). Mindfulness-based cognitive therapy for the treatment of current depressive symptoms: a meta-analysis. Cognitive behaviour therapy, 48(6), 445-462. [45] Guideline Development Panel for the Treatment of Depressive Disorders. (2019). APA Clinical Practice Guideline for the Treatment of Depression Across Three Age Cohorts: (505892019-001) [Data set]. [46] Management of Major Depressive Disorder Working Group. (2016). VA/DoD clinical practice guideline for the management of major depressive disorder. Washington, DC: Department of Veterans Affairs and the Department of Defense. [47] Andrews, G., Bell, C., Boyce, P., Gale, C., Lampe, L., Marwat, O., Rapee, R., & Wilkins, G. (2018). Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment of panic disorder, social anxiety disorder and generalised anxiety disorder. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 52(12), 1109–1172. [48] NICE, N. (2011). Common mental health problems: identification and pathways to care. Clinical guideline 123) [49] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression [50] Keller, M. B. (1992). Time to Recovery, Chronicity, and Levels of Psychopathology in Major Depression: A 5-Year Prospective Follow-up of 431 Subjects. Archives of General Psychiatry, 49(10), 809. [51] Keller, M. B., McCullough, J. P., Klein, D. N., Arnow, B., Dunner, D. L., Gelenberg, A. J., ... & Zajecka, J. (2000). A comparison of nefazodone, the cognitive behavioral-analysis system of psychotherapy, and their combination for the treatment of chronic depression. New England Journal of Medicine, 342(20), 1462-1470. [52] Kellner, C. H., Greenberg, R. M., Murrough, J. W., Bryson, E. O., Briggs, M. C., & Pasculli, R. M. (2012). ECT in treatment-resistant depression. American Journal of Psychiatry, 169(12), 1238-1244. [53] Wang, P. S., Lane, M., Olfson, M., Pincus, H. A., Wells, K. B., & Kessler, R. C. (2005). Twelve-month use of mental health services in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. Archives of general psychiatry, 62(6), 629-640. [54] Lattie, E. G., Stiles-Shields, C., & Graham, A. K. (2022). An overview of and recommendations for more accessible digital mental health services. Nature Reviews Psychology, 1(2), 87–100. [55] Karyotaki, E., Efthimiou, O., Miguel, C., Bermpohl, F. M. G., Furukawa, T. A., Cuijpers, P., … Forsell, Y. (2021). Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Depression: A Systematic Review and Individual Patient Data Network Meta-analysis. JAMA Psychiatry, 78(4), 361–371. [56] Bower, P., & Gilbody, S. (2005). Stepped care in psychological therapies: Access, effectiveness and efficiency: Narrative literature review. British Journal of Psychiatry, 186(1), 11–17. [57] Fuller-Thomson, E., Agbeyaka, S., LaFond, D. M., & Bern-Klug, M. (2016). Flourishing after depression: Factors associated with achieving complete mental health among those with a history of depression. Psychiatry Research, 242, 111-120.

本文经授权转载自暂停实验室(ID:pauselab),如需二次转载请联系原作者。欢迎转发到朋友圈。