海波随笔 | 看香港故宫如何诠释两朝三世六百年

海波随笔

看香港故宫

如何诠释两朝三世六百年

陈海波

看完香港巴塞尔的第二天,我就前往西九文化区,参观期待已久的香港故宫。记得2018年9月,随中央统战部参加粤港澳大湾区发展前景座谈时,香港前特首梁振英先生、香港前政务司司长唐英年先生和西九文化区管理局的陈惠明博士就曾介绍过西九文化区,其中也包括香港故宫的实施规划。再到2019年举行新瓷走进香港时,又曾路过西九的建筑工地,高高的围挡内,是从占地40公顷填海土地上崛起的文化雄心。而转瞬间,如今香港故宫已拔地而起,站在维港之滨,迎天下往来客。

香港故宫并不是北京故宫的分馆。因此,这不是一座力求还原故宫的传统建筑。但自踏上扶手电梯开始,一侧巨大的红色墙面,就让我感受到一股强烈的联结。

博物馆正前方的入口广场上,数十块透光玻璃板相间,蜿蜒向前,模拟故宫金水河。再到博物馆大门,5门10扇的“朱扉金钉”用81颗透光玻璃门钉,与北京故宫遥相呼应,就这样,空间设计一下激荡起了内心的文化情感。

香港故宫是一座十分现代的博物馆,借助现代建筑的语言,结合香港中西融汇的都市文化,其内部设计十分重视公共空间的运用及与公众的互动,同时受紫禁城建筑群启发,于不同的元素中引发对故宫的联想。最惊艳的,要数大堂、二楼及四楼的中庭天花吊顶,它们以现代手法演绎紫禁城内宫殿屋顶的琉璃瓦铺设,融汇古今又结合中西,以全新方式重新诠释故宫文化的种种细节。

漫步其中,移步换景,一会儿眼前还是繁华的港岛人工天际线,到另一侧又可与大屿山的自然景观撞个满怀,它不仅是一处文化艺术场馆,也成为了城市浪漫的角落。我震撼于空间自我的个性表达。如果说六百年的紫禁城是繁华、是沉重、是历史、是权力。那眼前的这座故宫着实显得自由开放,它是一座不再具有“禁”的城,是一座兼具包容和态度的文化新城,也将成为当代中国文化与世界文化沟通的纽带。

馆内一共有9个展厅,是对皇家九五之尊的响应。记得看央视纪录片《见证香港故宫》时,其设计师严讯奇曾在采访时说道,一个博物馆,不仅仅是一个展示的空间,更要让展馆成为让人与物产生共鸣的场所。而香港故宫达到了这样的魅力,通过不同的策展主题,香港博物馆精妙地展示着来自北京故宫博物院的珍藏,很是惊艳。

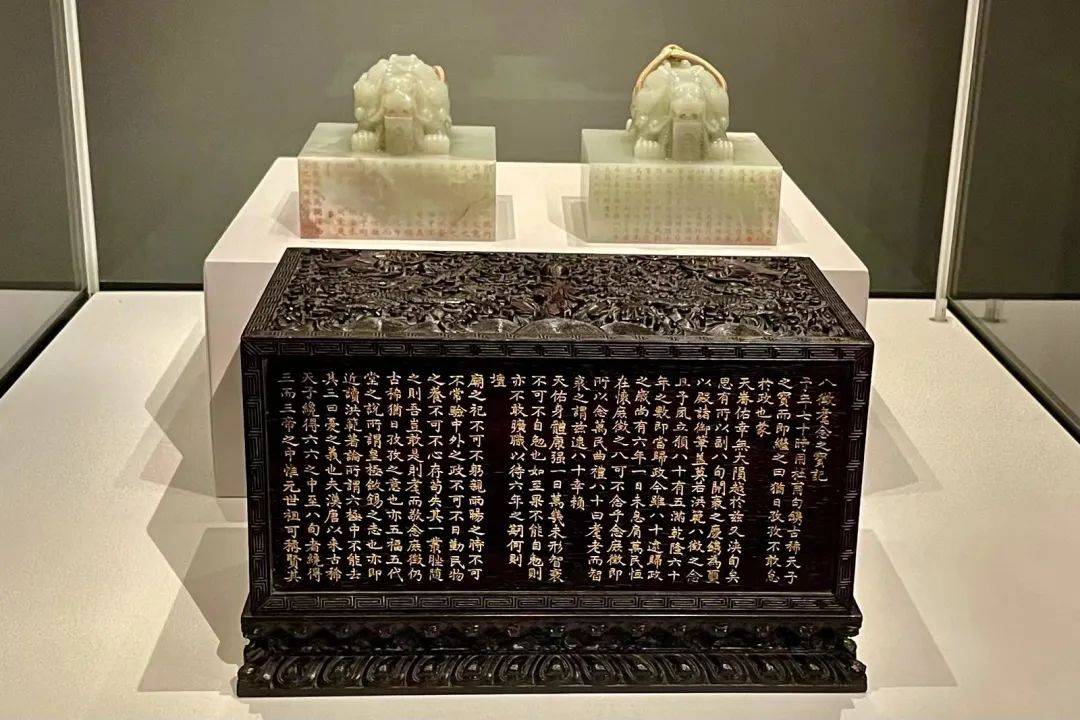

知者创物,巧者述之。生动而国际化策展思路,详实丰富的内饰与文案,颇有水平的展呈让每一件古物都鲜活起来。“紫禁万象”讲述故宫建筑人文历史及其中典藏与文化的传承。“紫禁一日”则通过艺术品与新媒体的结合,展现清代宫廷24小时的生活日常。“凝土为器”故宫珍藏陶瓷展无疑是我的最爱,从粉彩到珐琅,从青花到汝瓷,绝对是一场是饕餮盛宴。

我无法放下手中的手机拍摄这些艺术品。一来,它们属实珍贵,据统计,从北京故宫到香港的艺术品一共914件,其中,一级文物数量高达166件,是自1925年故宫博物院成立后,最大规模的一次外借。而且这其中许多艺术品从未展示过,也有一大部分在这次展出后,要回到故宫“休眠”,因此不夸张的说,“错过这次,未来未必再有缘”。

二来,整个博物馆展柜的光线布置水平很高,无论从哪个角度拍摄,都可将这些珍宝的细节拍摄的清晰而充满魅力。毕竟想起以往在故宫博物院观赏时,展示也常受到建筑的限制,而略显昏暗。这或许也和展柜有关,来自意大利的专业级展柜,不仅控制柜内温度、湿度,连柜内感受到的紫外线强度以及柜内空气质量都得到极致精准的控制,估计连文物们都到“呼吸”变得明亮而清新起来。

7号厅也令我印象深刻,那是一个现代艺术展厅,以“古今无界——故宫文化再诠释”为主题,其间都是邀请香港本土艺术家以他们对故宫的理解而创作的各类装置作品,它们有的与古物们交相辉映,有的则在传承中展现冲撞。对于陶瓷的痴迷,也让我的视野被一个名叫《物化》的作品牢牢抓住了。一整个空间内,满从上悬挂而下的各种瓷器器型,它们都是白色无装饰的,光影时不时在期间穿梭,你的视线一下被聚焦,一下又迷失在整片纯白之中。

这让我想起了祝勇先生在《故宫六百年》中写的那句话,“在紫禁城,生命的参照系太大,一个人的生命丢进去,转眼就没了踪影,我必须穿越层层的史料,才有可能把它找回来。那些密密实实的岁月,最终变成了只言片语,甚至,连一个字也没有留下。”好在,即使似水无痕,还有器物们仍带着深长的故事留在世间,还有艺术与文化的脉搏绵延跳动。

推开一扇门,两朝三世六百年,在时序轮回中,人们走进博物馆,在感悟中国艺术伟大创造的同时,也走进了文物的生命,见证着,更在其中留下了属于自己的故事。

陈海波简介

本文已经获得作者授权乐艺会发布

图文由作者提供

特别鸣谢瓷海新波公号支持