有着地理优势,且拥兵120万的南斯拉夫,为何11天便被大概占领?

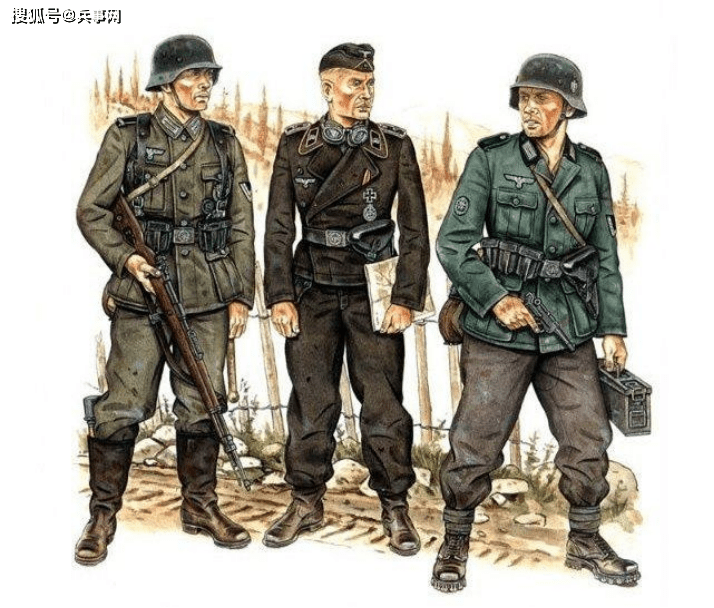

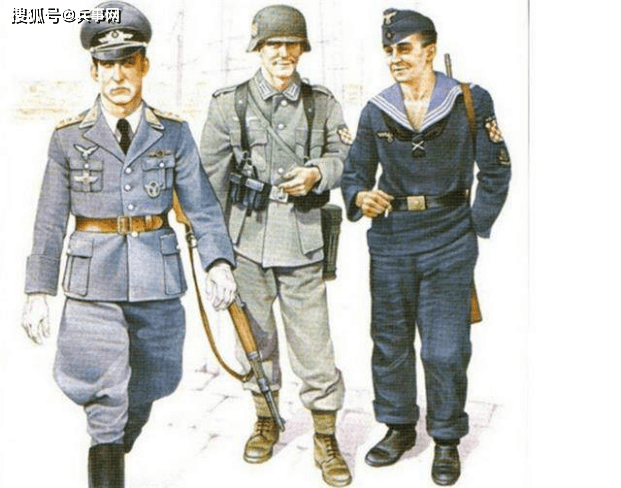

1941年3月底,南斯拉夫发生政变,亲德政府下台,德国决定入侵南斯拉夫。4月6日,34个师德军及大量意保匈军队,从意奥匈保罗境内对南发动突然袭击,南斯拉夫战役爆发。按照道理来讲,南斯拉夫在这场战役中的优势比较大。第一点,南斯拉夫当时拥有120万左右的军队;第二点,南斯拉夫境内多是崎岖的山地地形,看着并不利于德军机械化部队的推进,而南斯拉夫军队对此地形熟悉,占有地理优势。

不过结果并非如此,被看作天然屏障的巴尔干山地没能够阻挡住德军的步伐。在德军的猛烈进攻之下,仅抵抗了11天,南斯拉夫便在4月17日宣布投降。那么南斯拉夫难以抵挡纳粹德军闪电攻势的原因是什么呢?

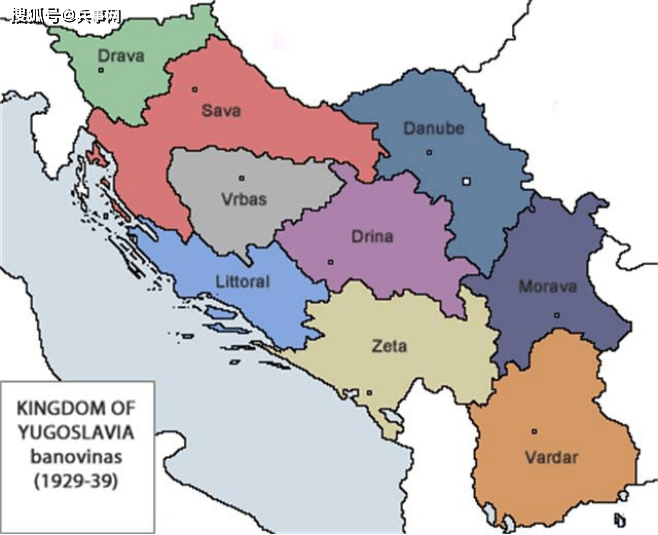

南斯拉夫境内多山,喀斯特地貌显著。这样特殊的地形,尽管能够凭借其跟外地打游击,不过也很容易使得国家的统一性差。毕竟多山的地形,很可能会出现各地之间交流不便、政令不通、增加隔阂等问题。所以,历史上的南斯拉夫地区长期以来,并未形成一个大一统的中央集权国家(也因为有外敌的入侵)。

直到1918年一战结束以后,塞尔维亚获得了西方国家的帮助,在西方的拼凑下将周边弱小的政权吞并,建立起了松散的“南斯拉夫王国”。权力分散,令南斯拉夫王国很难集中力量。因此,在面对德军入侵时,尽管南斯拉夫名义上拥有120万之众的大军,然而实际可以调动的兵力远达不上这些。

另外,南斯拉夫境内的民众尽管多属于南斯拉夫语支,不过他们的居住地皆被大山所分割。在长期的历史演变之下,发生了诸多差异。就比如克罗地亚人信奉天主教,与德国、奥地利的关系比较亲近;塞尔维亚人则是信奉东正教,跟东欧的关系比较亲近。复杂且多山的地形,令他们长期都不在一个证券中,相互之间缺少认同感。

而且,掌握国家政权的塞尔维亚人,长期奉行的都是“大塞尔维亚主义”,并没有采取正确的治国政策,也更加推动其他民族的离心倾向。便使得很多心怀不满的南军官兵在德军进攻的时候,顺势投靠了德军,特别是克罗地亚等族的官兵。

所以,在各种因素的综合作用下南斯拉夫整体的实力被严重削弱,加上德军统帅才能卓著、战略部署正确等原因,德军最终取得成功。